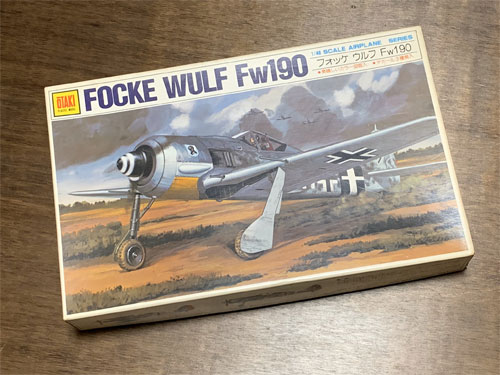

●はじめに

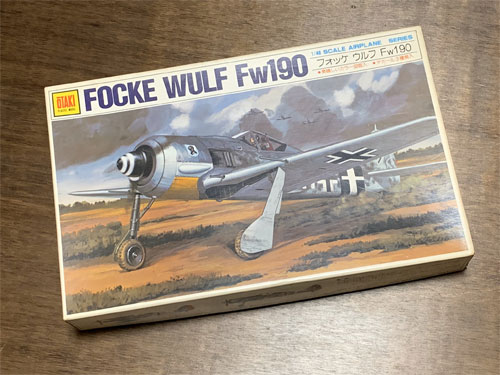

今回も温故知新モデリング。

モノグラムとトライマスターを繋ぐ存在としてオオタキは外せない。

基本素組で仕上げてモノグラム、トライマスターと3機並べてみたい。

(組立期間2020.12〜2022.3、編集2021.12〜2022.5) |

|

2021/12/20

¥500−時代のキットで、金型の傷みも無く(クリアパーツを除く)綺麗なモールド。

因みに初版は1976年発売。 |

|

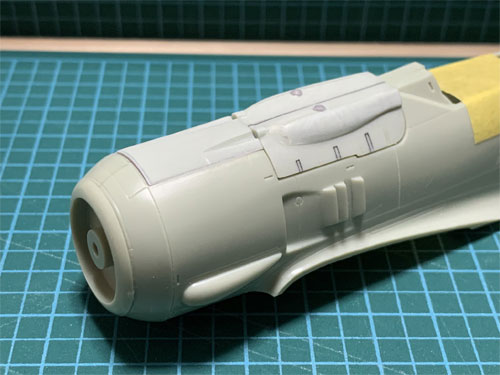

モノグラムと並べた時に機首上面のMG131が貧弱なので、此処だけは手を入れる事にした。

モノグラムのMG17の方が強そうに見える。

一番奥はハセガワA−8。 |

|

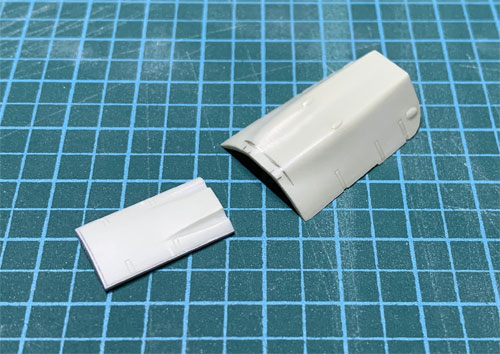

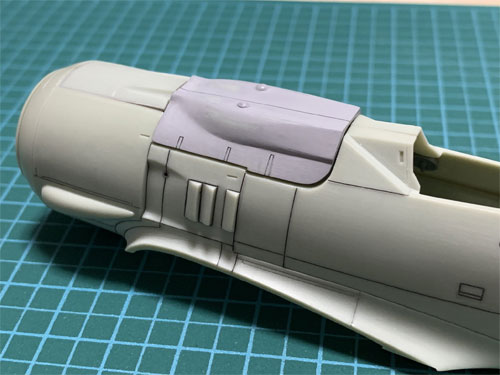

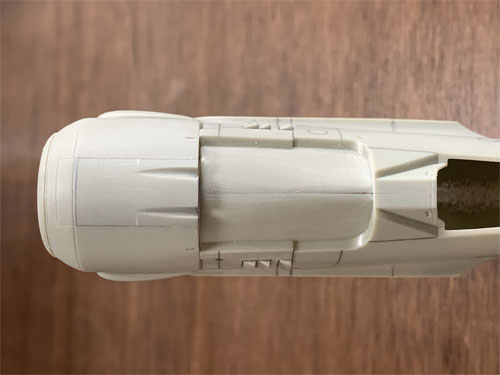

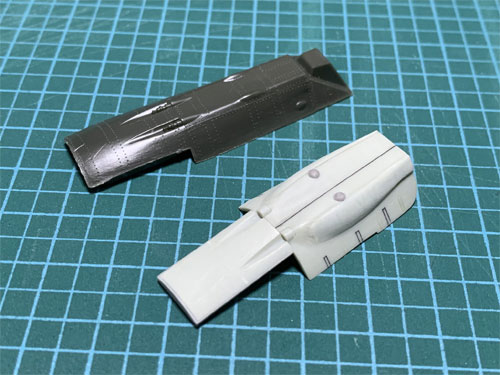

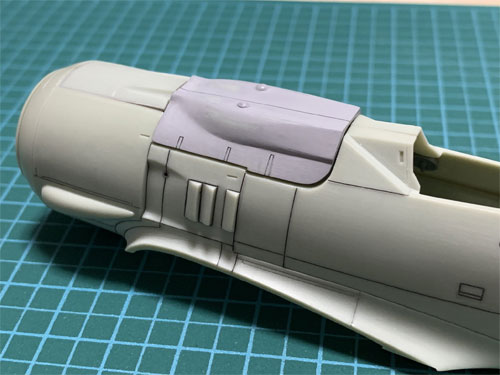

MG17からMG131に換装したのに伴い、弾道溝間の幅が拡がり機銃取付位置も高くなった。

外形も機首上面がせり上がった形状になった。

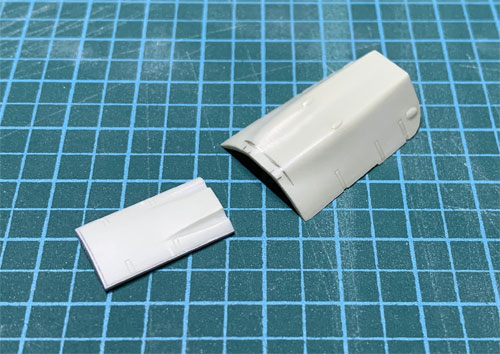

キットのパーツを前後で分割し、弾道溝パネルの裏面から切れ目を入れ、しごいてプラ板にて裏打ち固定。 |

|

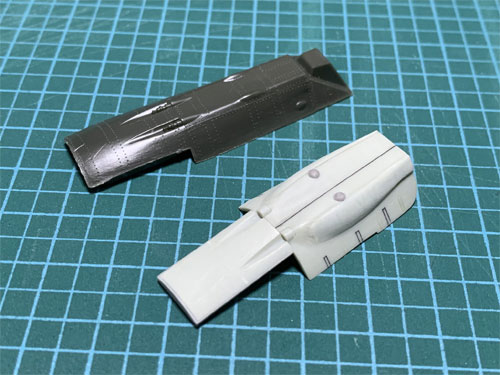

弾道溝パネルの各辺にプラペーパーを貼り、カウリングヒンジラインを直線に削る。

ガンカバーの機関銃間部裏面に切れ込みを入れてペンチで挟み上げ、プラ板で裏打ち。

銃口部はプラ棒を差し込むので切り欠いておく。 |

|

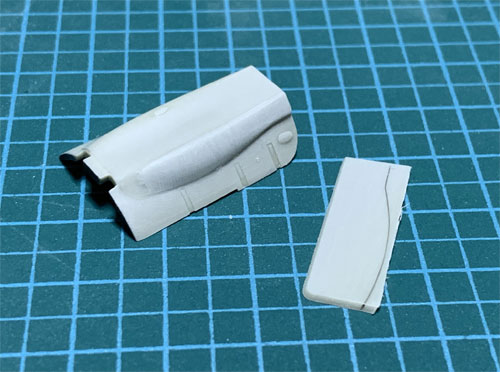

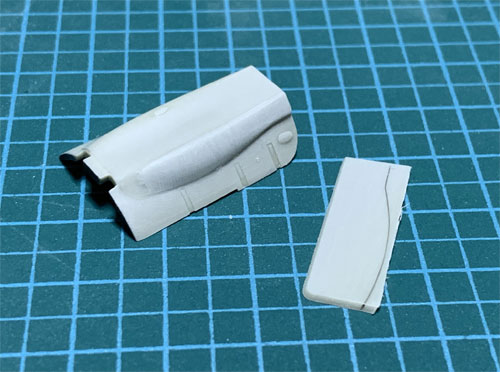

ガンカバー側面の膨らみが不足しているので、キットのランナーをしごいてから瞬間で接着後に整形。 |

|

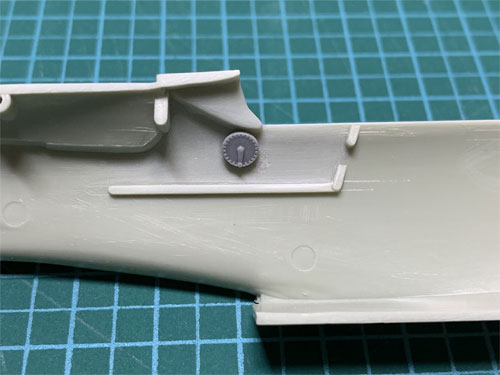

銃口カバーもランナーを利用。

ラッチの位置も修正してバルジを再生。 |

|

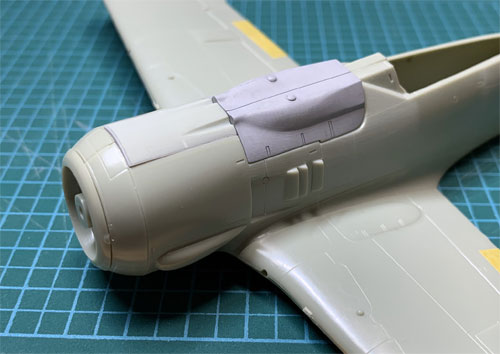

これならモノグラムに負けないぞ。 |

|

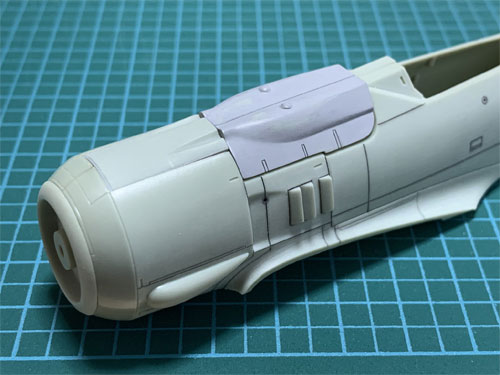

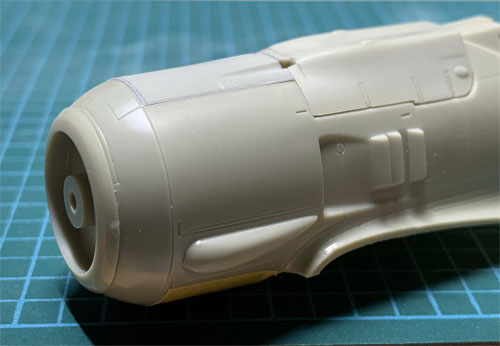

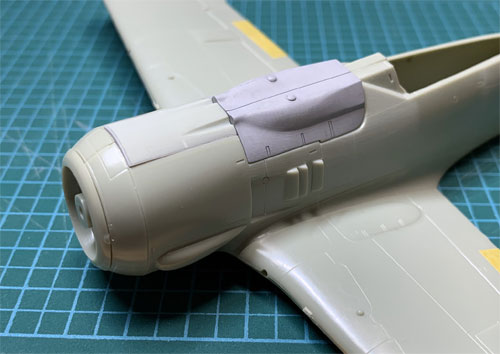

追加したプラ板との取り合いが立ち過ぎているので、サフにて馴染ませる。

側面のバルジは省略したタイプにする。

|

|

浅いパネルラインを彫り直し、各所穴を開口する。

排気シャッターの上下のラインを揃える。 |

|

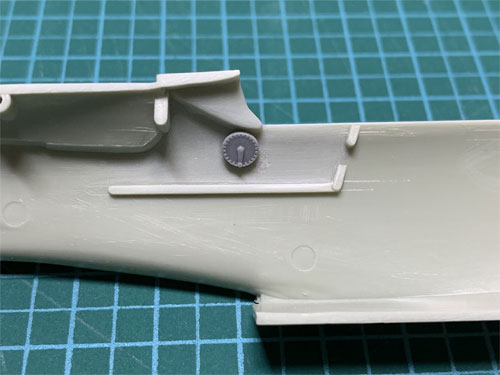

一の字前の下拵え。

計器盤覆が厚いので薄くする。

側面のピン抜き跡を瞬間&プラ粉で処理。 |

|

キットの考証は、機首上面とフィレット前半部以外はほぼ実機通りのモールドなので当時としては頑張っているね。

|

|

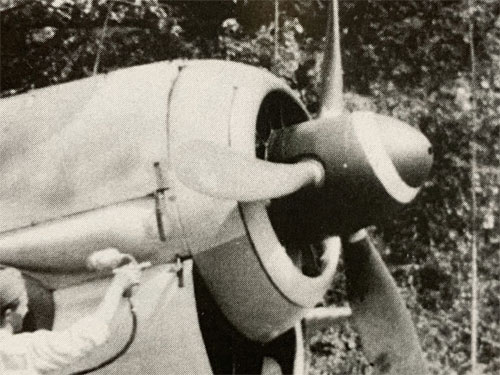

備忘録

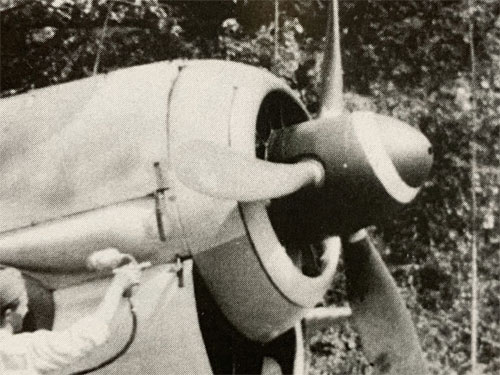

A−8(W.Nr.690140)の防弾リング直後のパネルラインは、後期ではあまり見かけないタイプ。

小ネタでこれで行こう。 |

|

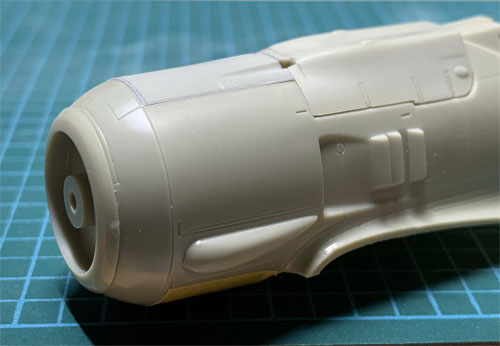

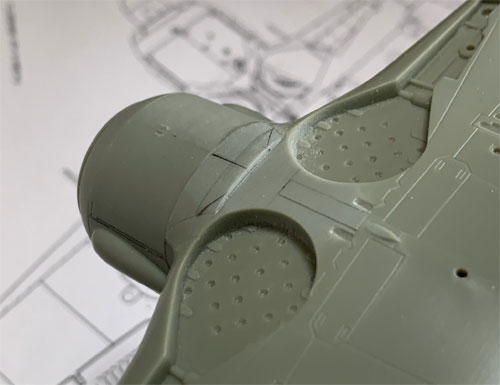

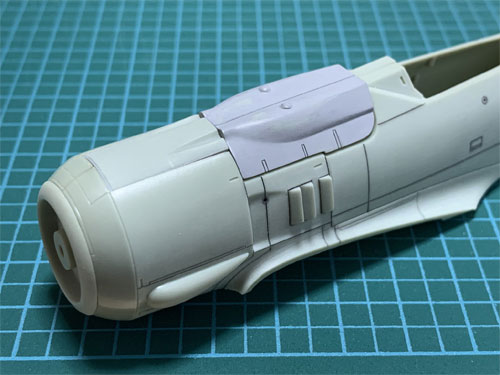

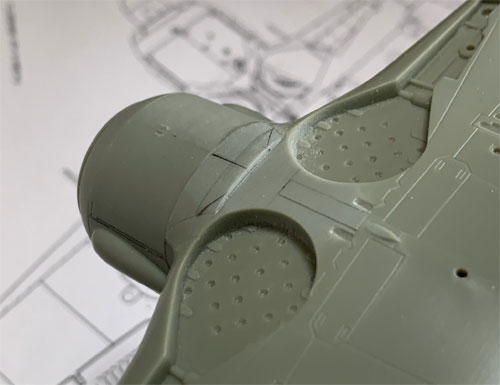

オオタキの鬼門はカウル下面側面ライン(への字→一の字に修正)と、断面変化(カウル前部先端○→カウル後端緩い一の字)。

瞬間で裏打ちをしてから削り込んだ。 |

|

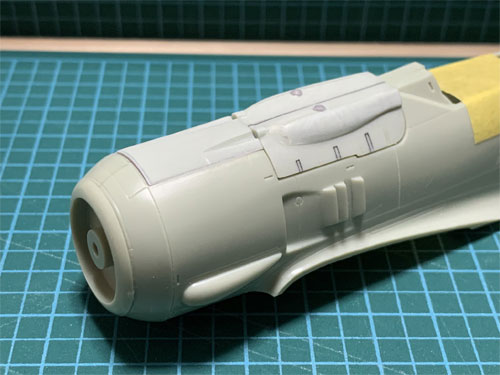

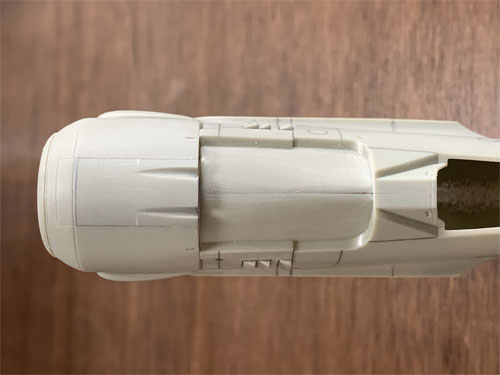

一の字。

胴体側の風防接着面積が広いので、ガンカバー先端〜計器盤覆までの幅を狭めて接着。

弾道溝パネルが逆台形になるのでカウル後端を切れ込み、長方形にしてから嵌め込む。

あとはガンカバー後端のチリ合わせ。 |

|

胴体側の風防幅を修正したので、正面から見て2&10時のラインがスッキリした。

胴体の接着時に歪みが生じたので、ガンカバーの擦り合わせ。

ヘタレだがこのあたりで妥協する。 |

|

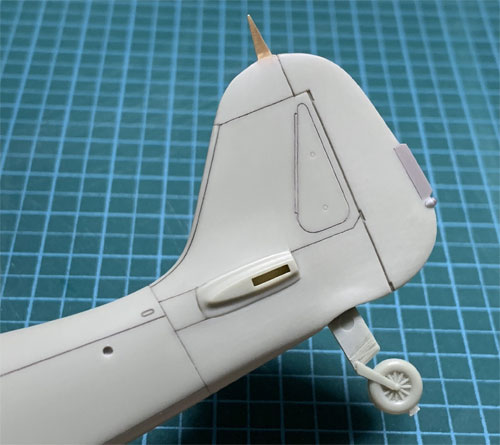

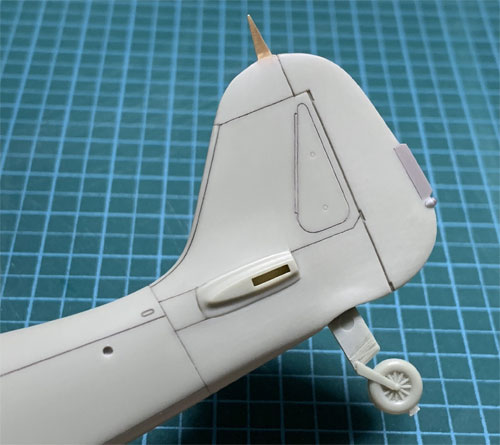

アンテナマストは真鍮帯金から削り出し。

固定タブと尾灯をプラ材で再生。

尾輪は塗装後に取り付けられる様にプラ板で調整。

フィレット下面後半もそれらしく削り込む。 |

|

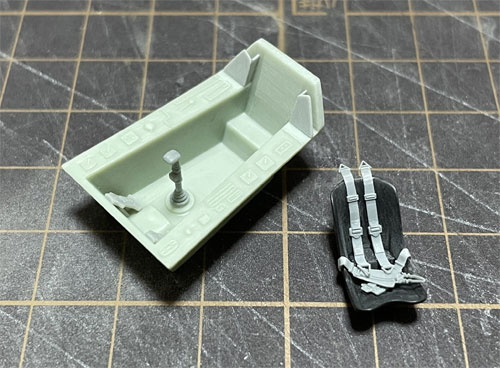

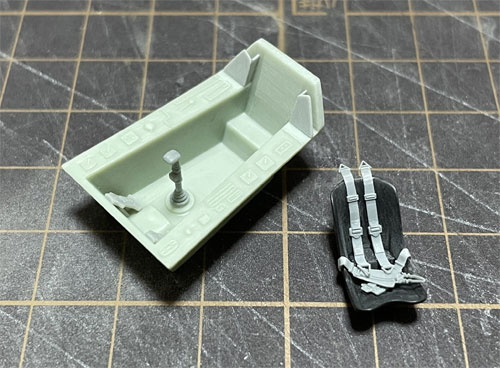

コクピットの工作。

Revi16はトライマスター、正面計器盤、操縦桿はタミヤ、方向舵ペダルはハセガワ、シートはモノグラム、シートベルトはファインモールドを使用。

シートの位置調整で、コクピット後方に防弾鋼板(5mm厚)をプラ板で追加。

実機は側面プレートが床まで続くのだが、シートとの干渉を避けてサイドコンソールに乗せて避けた。 |

|

キャノピーの長さと胴体後半のバランスが悪いので、キャノピー底辺部を削りプラ板で塞ぐ。 |